skip to main |

skip to sidebar

Zweitausend Jahre Liturgiegeschichte des Christentums. Zweitausend Jahre Entwicklungen und Fortführungen. Zweitausend Jahre! Der Versuch, inzwischen vierzig Jahre alt, der römischen Kirche neuen Wind zukommen zu lassen, kann durchaus kontrovers diskutiert werden. Allerdings ist es eine Tatschae, der sich niemand verschließen kann: Der Versuch wurde unternommen und er hat stattgefunden. Die Meinung, dass er mißlungen ist, ist Teil der Kontroverse um das Für und Wider einer Reform der Liturgie. Inwieweit sind die fundamentalen Werte der Liturgie besser sichtbar gemacht worden? Wo und wann hat das Volk Gottes, wie es ja gerne genannt wird, wirklich mehr Anteil an der Liturgie? Was sind das für Reformen, bei denen unterm Strich der Klerikalismus fröhliche Urständ feiert, wo hingegen Trient beinahe individualistisch war? Alle diese Fragen sind gestellt worden, werden immer wieder gestellt und lassen sich so schwer beantworten. Sie stellen sich bei den liturgischen Haltungen der Gemeinde, bei der "Auswahl von Texten" und bei der "Gestaltung" der Liturgie; sie stellen sich, wenn selbst studierte Kleriker und gebildete Menschen in infantile Verhaltensmuster zurückfallen und elementare Verrichtungen des Gottesdienstes getrost dem "Liturgievorstand" überlassen. "Er macht das schon." meint da der irritierte Beobachter herauszuhören. Es geht um Form und Ästhetik? Es geht um das rechte Bild vom frommen Koinobiten, der dem ästhetisch geschulten Auge der Laien ausgesetzt wird?

Um was geht es denn wirklich?

Pascha Domini - Pascha des Herrn!

Pascha Domini - Pascha des Herrn!

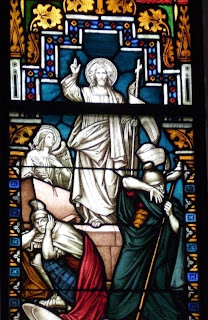

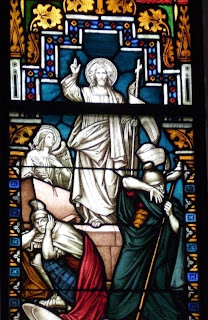

Für die Zisterzienser eine Hochzeit, die sich auszeichnet durch einige Besonderheiten des liturgischen Lebens: Schon in der Oktav des Pascha sind die drei ersten Tage arbeitsfrei, was die Tage aufwertet und sie zu Festtagen im wahrsten Sinne des Wortes macht. Die Mönche haben Zeit für die Lesung, die lectio, die Gottesdienste werden "wie an Apostelfesten" gefeiert, das heißt mit besonderer Feierlichkeit. Das Fasten wird ausgesetzt, die Kniebeugung ist generell untersagt. Diese alten Überlieferungen und ihre Befolgung stellen die Zisterzienser in die lange Reihe jener Menschen, die ihr Leben nicht dem eigenen Gutdünken anheimstellen, sondern die es "apostolisch", in der Nachfolge der Apostel, leben möchten. Damit wird das Leben auch ganz "evangelisch" und ganz "christlich". Dazu bedarf es im übrigen auch nicht großer Events und ausladender Gesten. Das Wesentliche bleibt die Wirklichkeit des Glaubens und des darauf gegründeten Lebens in Christus. Das Heilige Bild des Erlösers, das die Mönche am Karfreitag in der "adoratio Crucis", der Anbetung des Kreuzes, verehrt haben, bleibt ein Zentrum in der Zisterzienserkirche. Es kann keine Rede davon sein, dass diese Mönche Vorläufer der protestantischen Bilderstürmer waren. Die Kerze mit dem Licht der Auferstehung bleibt präsent und steht dafür, dass das Zeichen der Erlösung mit dem Gekreuzigten auch das Zeichen des auferstandenen Königs ist, den unser Leben verherrlichen will.

Aus der zisterziensischen Fassung des Exsultet nach dem Missale Cisterciense von 1890:

(...)

(...)

(...)

Christus resurrexit, alleluia! Pascha nostrum immolatus est, Christus, alleluia!

Christus resurrexit, alleluia! Pascha nostrum immolatus est, Christus, alleluia!

Die große Feier der Auferstehung Christi, die Mutter aller Nachtwachen, beginnt nach den Bräuchen der Zisterzienser am Vorabend des Ostertages. Zur Zeit der Vesper wird das Feuer geweiht, das Lob der Osterkerze gesungen und die Eucharistie gefeiert, und zwar mit der ganzen Gemeinde, wobei wohl alle kommunizieren, auch die Priester, da sie keine private eucharistische Liturgie feiern dürfen.

"Am Tag des Pascha" und in der "Woche des Pascha", wie die offizielle Bezeichnung lautet, wird an den ersten drei Tagen nicht gearbeitet: die Mönche sind frei für die Lesung. Die Eucharistie wird die ganze Osteroktav über feierlich begangen, die Knie werden nach überliefertem apostolischem Brauch nicht gebeugt.

Die "Auferstehungszeit" - "tempus Resurrectionis" - kennt kein Fasten und keine Abstinenz von tierischen Produkten (nach monastischem Brauch Fleisch ausgenommen). Die Osterkerze verbleibt bis nach der Komplet des Himmelfahrtstages mitten im Altarraum, am Ort ihrer Segnung, und brennt bis zum Osterabend bzw. ab der 1. Vesper des Himmelfahrtsfestes.

Surrexit Dominus vere, alleluia!

Der Priester Hermann Bieker hat seine Erinnerungen an die schweren Luftangriffe auf Paderborn in bewegenden Worten festgehalten. "Die brennende Stadt" hat er unzählige Male durchquert, um Verschütteten zu helfen und Tote zu bergen. Die Fliegerangriffe im Januar, Februar und März 1945 und seine Erlebnisse beschreibt er auf Wunsch seines Bischofs, Erzbischof Lorenz Jäger von Paderborn. Hier ein Auszug:

Der Priester Hermann Bieker hat seine Erinnerungen an die schweren Luftangriffe auf Paderborn in bewegenden Worten festgehalten. "Die brennende Stadt" hat er unzählige Male durchquert, um Verschütteten zu helfen und Tote zu bergen. Die Fliegerangriffe im Januar, Februar und März 1945 und seine Erlebnisse beschreibt er auf Wunsch seines Bischofs, Erzbischof Lorenz Jäger von Paderborn. Hier ein Auszug:

"... jetzt hörte ich das dumpfe Dröhnen herannahender feindlicher Flieger. Man sah sie nicht, denn der Nachmittag des 27. März (Dienstag in der Karwoche) war trübe. Ihr charakteristisches Geräusch aber ließ erraten, daß es ein Strom von Superfestungen sei. Arme Stadt, die der Tod als Ziel erkor! Da durchzitterte den Luftraum ein schneidender Knall. Die Führungsmaschine hatte das Zeichen gegeben: Paderborn war das Ziel! Und dann öffneten sich die Bombenschütts der nachfolgenden fliegenden feindlichen Festungen und es war dann ein einziges Heulen und Krachen Tod und Verderben bringender Elemente. Arme Paderstadt! Das ist dein Ende! Also will man dich doch nicht schonen, du Stadt der Kirchen und Klöster und Krankenhäuser - du Stadt unschuldiger Menschen, die sich beharrlich gegen das Gift des Nazitums gewehrt haben. Arme Bischofsstadt! Heimat von fünfundvierzigtausend Menschen! - Wirst so mißhandelt! Kein Stein wird auf dem andern bleiben! - Wir legten uns in den Graben, um von den Luftstößen berstender Minen nicht immer hin und her geschüttelt zu werden. Was sollen wir tun? Wie können wir jetzt den Tausenden in ihrer unbeschreiblichen Not helfen? Wir beteten mit ihnen: Der für uns gekreuzigt worden... 10 Minuten - 15 Minuten - 20 Minuten - unendliche Zeit! Es muß doch das Ende kommen! (...) Am Rande der Stadt war es heiß. Der Wind trat auf und vertrieb schnell die Wolken, und ich konnte den westlichen Teil der Stadt übersehen. Überall Ruinen - überall Flammen - überall Schreie verzweifelnder Menschen. (...) Durch den mächtigen, von der Hitze entfachten Sturm waren die Rauchwolken vertrieben. Ein einziges großes ungeheures Flammenmeer - und mitten darin die Fackel des brennenden Domes. - Ein Bild so furchtbar, daß man unwillkührlich die Augen schloß, da man es als untragbar empfand, ein solches Geschehen miterlebt zu haben. Stöhnend brach aufwirbelnd der Helm des Domturmes in sich zusammen. (...) Es war eine Karwoche für Paderborn ohnegleichen. Die Liturgie des Karfreitags wurde nirgendwo in einem Gotteshause gefeiert, war sie doch draußen viel erschütternder. War nicht auch diese zerstörte Stadt, mit all ihrem Jammer, ein zerschlagenes Antlitz Gottes? (...) Stöhnte nicht in all diesen toten und leidenden Menschen Christus selber auf, durch die Gottesmörder gemordet?"

(Bieker, Hermann: Die brennende Stadt. Meine Erinnerungen an die Zerstörung Paderborns 1945. Paderborn 1948)

Das brennende Paderborn ließ an jenem Abend des 27. März 1945 mit gespenstischer Erhabenheit den ganzen Höhenzug der Egge aufglühen. Jenseits des Gebirges war man sich bewußt, dass dieser Luftangriff auf die Bischofsstadt vernichtend gewesen sein mußte: der wabernde Widerschein der brennenden Stadt war noch in 20 Kilometern Entfernung zu sehen.

Ein zufälliger Fund in einem alten Jahrgang der Cistercienserchronik:

Ein zufälliger Fund in einem alten Jahrgang der Cistercienserchronik:

"Das tägliche Marienlob im Orden von Cîteaux" von P. Ludwig von Fricken (33. Jg., 1921).

Ein kleiner Auszug ist interessant und gewinnbringend zu lesen:

"Unser Marianum ist besonders geeignet, auf betrachtende Weise verrichtet zu werden, mehr als das römische kleine Offizium. Letzteres zeigt eine viel größere Mannigfaltigkeit als das unserige sowohl in den einzelnen Horen als in den verschiedenen Kirchenzeiten. Diese Mannigfaltigkeit ist aber für die stille Betrachtung nicht vorteilhaft; sie erfordert zuviel Anspannung der Seelenkräfte. Anders beim Cistercienser Marianum! Dieses ist jahrein jahraus dasselbe und hat für die einzelnenHoren nur eine Antiphon. Durch das Ganze geht der eine große Gedanke: Maria, die Mutter Gottes! Unser Officium parvum ist wohl die älteste Formder noch bestehenden Marianischen Tagzeiten. In den ersten christlichen Jahrhunderten finden wir in der Kirche fast ausschließlich die Muttergotteswürde der allerseligsten Jungfrau als Gegenstand der Marienverehrung. ..."

In jeder Hinsicht Gedanken, die zum Nachdenken anregen können, nicht nur bezüglich des Marianum, sondern auch bezogen auf die heute so zahlreichen Beliebigkeiten in der Liturgie, im Gottesdienst der Kirche...

Das "Mönchlein" - le moinillon - aus München hat freundlicherweise kleine Aufnahmen der Grabstätten der Geschwister Scholl, von Christoph Probst und Alexander Schmorell ins Netz gestellt, die ich gerne hier zitieren möchte: Zum Gedenken an die Märtyrer der "Weißen Rose". Diese großherzigen und aufrichtigen jungen Menschen haben sich bewußt gegen das zermalmende und diktatorische System des Nationalsozialismus gestellt und aus ihrer christlichen Überzeugung heraus den Kampf gewagt, der ihnen das Todesurteil des gottlosen Staates brachte. Alexander Schmorell wurde von der russischen Auslandskirche kanonisiert, Christoph Probst ist als römischer Katholik eingeschrieben in das Martyrologium, während Hans und Sophie Scholl als Protestanten der Beistand eines Priesters im Gefängnis versagt wurde. Sie stehen für den mutigen Widerstand aus christlicher Gesinnung, der den Tod in Kauf nahm, um reinen Gewissens vor Gott erscheinen zu können.