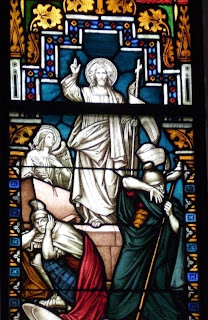

Vierzehn Jahre ist es her... Die Mitbrüder von Notre-Dame de l'Atlas (oben ein Bild von E. Audrain)waren auf dem österlichen Weg, schon seit Monaten alarmiert und innerlich angespannt. Sieben unserer Brüder wurden in der Nacht zum 27. März entführt, mitgenommen, aus ihrem Kloster geschleppt. Immer wieder kleine Nachrichten, Botschaften der Entführer, Hoffnung und Bangen. Am 21. Mai hat man die stillen Zeugen enthauptet. Gefunden wurden nur die Leiber nie. Einzig die Häupter konnten in Tibhirine begraben werden. Um ihre Entführung und ihr Ende ranken sich seitdem Legenden und sich widersprechende Berichte. Erst im letzten Jahr wurde die Untersuchung in Frankreich wieder aufgenommen. Was am Ende stehen wird, ist ungewiss. Zu verworren scheint die Mitwirkung hoher staatlicher Stellen oder hoher Militärfunktionäre.

Ihr Zeugnis steht für uns. "Weder Lob noch Furcht" war der Leitsatz des Bischofs von Münster, Clemens August Graf von Galen. Daran denke ich, wenn mir die Sieben in den Sinn kommen. Jeder von ihnen hat auf seine Weise das menschliche Lebenspotenzial ausgereizt. Letztlich bleibt nur Gott allein - ihnen wie uns.

Hier ein Link, der auf den neuen Film verweist.